近日,国家自然科学基金委员会公布了最新立项结果,由南京大学智慧网络与通信研究院牵头申报的“无线数据与能量一体化全息传输理论与方法研究”项目(2026年1月-2030年12月,项目批准号:62531008),成功获批国家自然科学基金重点项目!该项目由杨鲲教授主持,郑雅俪老师作为主要参与人,并联合北京大学张泓亮老师、马黎黎老师共同开展。

一、数据与能量一体化传输技术破解物联网 “供能瓶颈”

在地质监测、水文监测、城市基础设施监测、建筑物受损监测等广域感知物联网场景中,小微传感设备的 “供能问题” 已成为制约技术落地的核心瓶颈:传统可再生能源(太阳能、风能等)需大型设备,无法适配微小器件;线圈感应、电磁感应等无线传能技术,又受限于短距离或高功率安全风险。

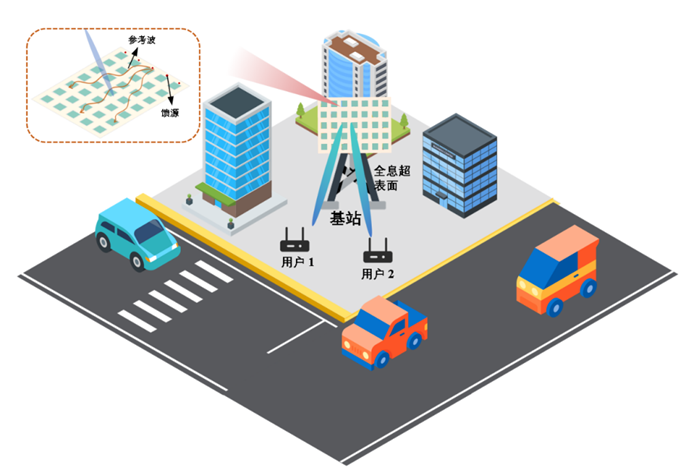

本项目聚焦的射频信号数能一体化传输技术,将彻底打破这一困境:利用现有无线通信基础设施,让小微设备通过简单整流器件,从射频信号中同时获取数据与能量,实现通信+充能的双模服务。这不仅能解决偏远、植入式设备的续航难题,还能为移动运营商开辟通信与供能双营收模式,推动物联网从“有限续航”向“永续运行”升级。

二、全息通信技术助力数据与能量一体化传输“提质增效”

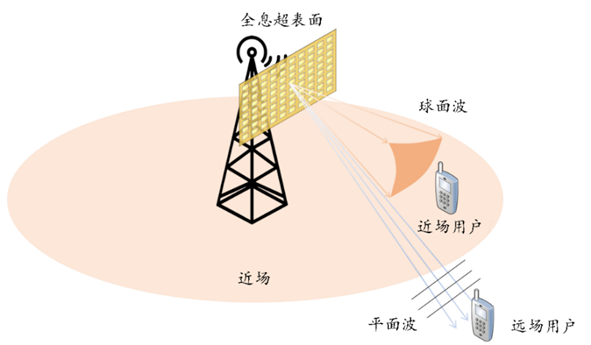

全息通信技术被认为是未来6G时代提升无线网络数据传输速率和覆盖范围的关键技术手段之一。该技术利用电磁信道的全息表征和近连续孔径超表面对电磁波的全息调控,大幅扩展电磁信号空间传输的可设计自由度。然而,由于天线孔径不断增大,毫米波太赫兹等更高频段被使用,通信的近场范围不断扩大,平面波假设不再成立,传统的远场通信算法会面临严重的性能损失,对近场通信的探索不可忽略。因此,无线数据与能量一体化全息传输有望突破传统基于离散平面波信道、收发天线有限孔径下数能传输性能极限,实现网络内部微小物联设备的能量自供给,避免设备电池的频繁更换,大幅降低网络维护成本,实现物联网络的提质增效。

三、项目三大核心研究方向

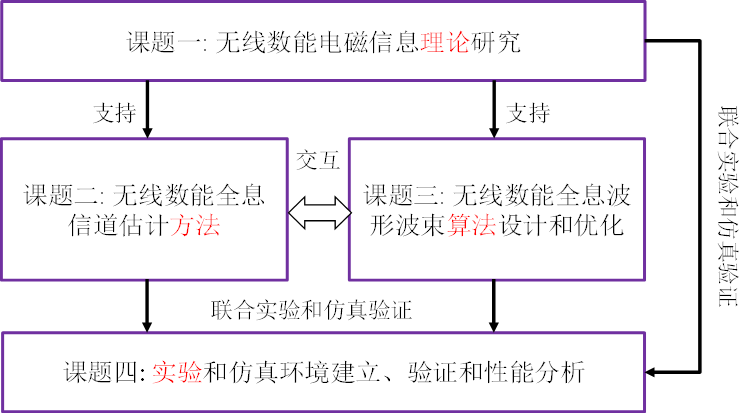

项目团队针对数能同传效率低、全息信道估计难、硬件特性适配差的三大挑战,规划了三大核心研究内容,通过理论突破、算法创新、技术优化,层层递进破解技术瓶颈。项目不仅聚焦理论技术突破,更注重研究的落地可行性。通过搭建半实物仿真系统,完成关键技术的实验验证,为后续产业落地奠定基础。

1. 筑牢理论根基——无线数能电磁信息理论

由于现有工作仅在均匀介质中成立,难以准确刻画非理想实际复杂传播环境。因此,利用泛函分析中的边界条件刻画实际电磁传输特性,构建“电磁信源-电磁信道-电磁信宿”一体化传输模型,精准描述全息超表面的电磁场传播规律,覆盖近场感应、远场辐射等不同场景。首次给出考虑全息超表面硬件参数的全息数能传输性能界,明确数据速率与能量效率边界和全息单元数量、量化比特数之间的关系,为后续系统设计提供理论依据。

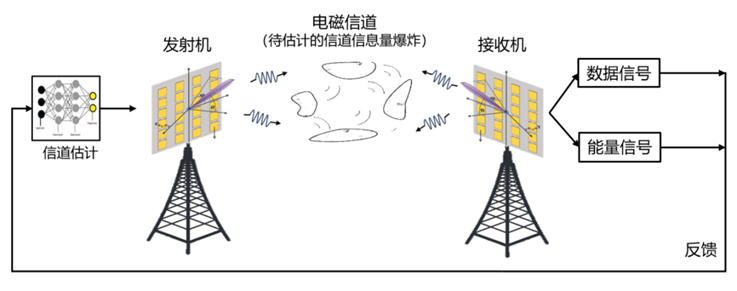

2. 突破维度难题——无线数能全息信道估计

针对全息超表面 “超大规模阵元” 导致的信道信息维度爆炸问题,通过实际测量数据,分析室内外典型场景下的子阵分割规律与信道建模方法,描述全息数能信道的空间相关特性。并通过刻画全息信道,基于理论模型分析实际场景中“能量用户固定、数据用户动态”的时空特性,为无线数能全息信道估计方法提供基础。进一步设计基于生成式神经网络的信道估计算法,采用扩散模型等先进架构,在稀疏采样条件下高效构建完整性强、精确度高的无线数能全息信道估计结果,大幅降低导频开销,同时提升估计精度,为工程应用提供可行的解决方案。

3. 适配硬件特性——无线数能全息波形与波束设计

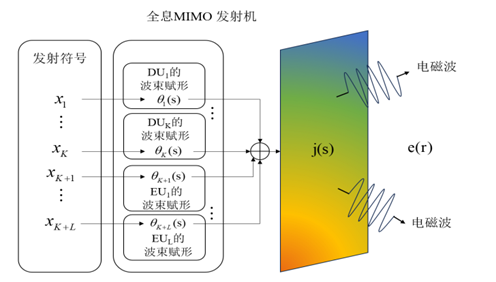

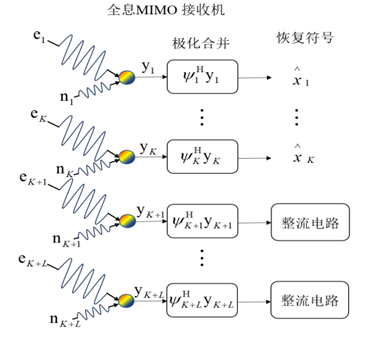

匹配非线性能量收集器与非线性功率放大器特性,设计低复杂度数能全息传输波形,在功率约束下大幅提升能量传输效率;并基于实际硬件特征,在满足发射功率、最低能量采集量、接收极化合并以及全息波束控制方法等多项约束的同时,设计近场能量聚焦、远场干扰消除的全息波束成形算法,利用全息MIMO技术同时满足远近场用户异构需求,即近场设备高效充能、远场设备稳定传数据。

4. 迈向产业落地——半实物仿真系统验证

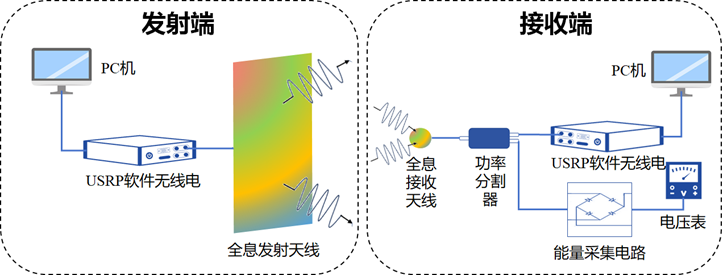

基于软硬件环境实现全息数能同传系统,并对其性能进行评测,验证项目理论和算法对其性能的影响。首先对单用户全息数能实时系统进行测试,利用USRP平台验证所构建的全息数能信道模型以及信道估计算法。在此基础上,构建多用户全息数能通信测试网络,对多用户波束成形算法展开全面验证。

总结而言,该项目研究将形成数据与能量一体化全息高效传输的理论体系、关键算法及原型验证方案,实现小微物联设备通信和供能双模服务与全息超表面技术的高效适配,以支持未来通信网络的高效自持续运行。研究成果可广泛应用于物联网、6G通信、具身智能、智慧监测等领域,并推动下一代无线通信与数能传输交叉领域的技术创新发展,助力我国在6G与物联网产业化领域的突破发展。